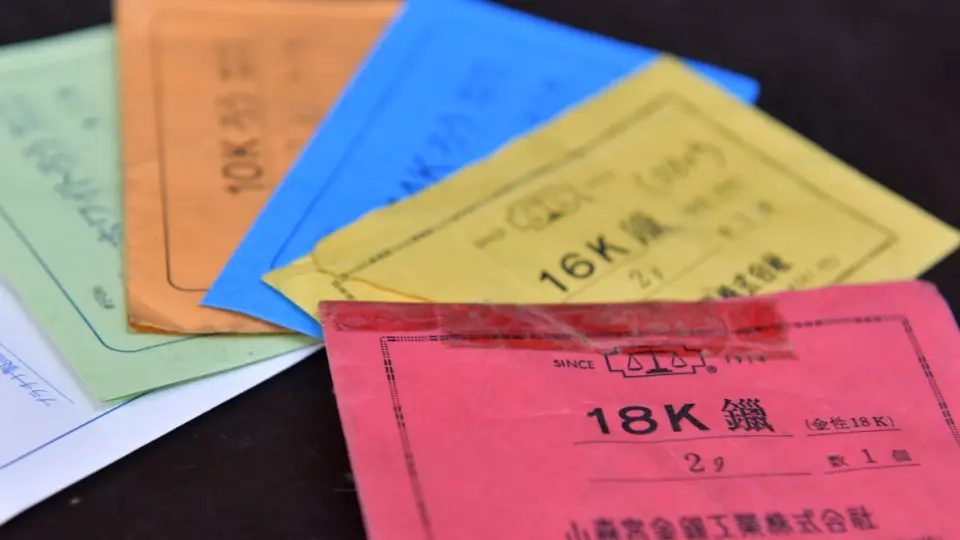

私は、もともと本業である「ジュエリー製作」とは別に、外部からの依頼を受けて、ホームページを作ってみたり、チラシを作ってみたり、カメラマンのような真似事をしてみたりと、けっこういろいろやってきました。

正直に隠さずに話すと

「お金」のためにやった

という事になりますが、人から何か仕事を頼まれると、

けっこう、断れない

という方も多いのではないでしょうか。

でも、そのような仕事は、一過性のものであって、自分が目指す目標やビジョンに合わず、

結局、中途半端に終わってしまった

という事が多くあります。

今回は、私の経験も踏まえて

「選択と集中」

について、私なりの法則をお話ししたいと思います。

この法則を頭にいれておけば、

どんな話がきても迷うことなく判断できます。

あれこれ手をつけてしまい、

どこに向かえばいいかわからない

と言う方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。