指輪の作り方としては、

- 彫金(貴金属加工)

- ロストワックス

- 純銀粘土

といったいろんなやり方があります。

中でも、「彫金(貴金属加工)」で作る指輪は、

強度も高く、好きな形で作る事ができる本格的な作り方です。

この記事では、指輪の作り方について、彫金(貴金属加工)で作るやり方をご紹介してまいります。

記事は2部構成に分けてあります。

指輪の作り方

- 必要な工具と材料のリスト(この記事)

- 基本工程と具体的な手順

これら2つの記事を参考にして頂き、ぜひ自分だけの指輪を作ってみてください。

指輪作りに必要な工具リスト

まずは、指輪作りに必要な工具をリストにしました。

工具名をクリックすると彫金工具紹介ページで詳細がご覧頂けます。

-

- 作業環境

- 彫金机

- すり板

- ロウ付け台

- 耐火レンガ

- ハチノス(ハニカムブロック)

- ロウ付け道具材料

- ガスバーナー

- ろう材

- ロウ切りハサミ

- ピンセット

- フラックス

- ピックリングコンパウンド

- リューターと先端工具

- リューター

- ロールサンダー

- PVA砥石

- バフ

- 研磨剤

- けがき・測定工具

- ケガキコンパス

- スチール定規

- 彫金用糸鋸

- 彫金用糸鋸フレーム

- 糸鋸刃

- 彫金用ヤスリ

- 組ヤスリ 5本組・平

- 組ヤスリ 5本組・甲丸

- 精密ヤスリ8本組セット

- 精密ヤスリ12本組セット

- 組ヤスリ 8本組・平

- 組ヤスリ 8本組・甲丸

- 指輪制作に必須

- 芯金

- 木槌

- サイズ棒

- リングゲージ

- やっとこ(奴床)

- 平やっとこ

- 片丸やっとこ

指輪作りに必要な環境

ここからは、ひとつずつ解説してまいります。

まずは指輪作りに必要な環境です。

彫金机(作業机)

彫金によるジュエリー制作自体は、作業机ひとつあればほとんどの作業ができます。

彫金の作業向けに「彫金机」という専用の机が販売されていますが、市販の木製の机であれば、ある程度代用が利きます。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

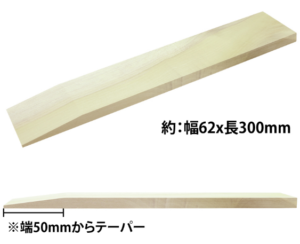

すり板

指輪を作る際には、糸鋸で材料を切り、ヤスリで削って加工する工程が必須です。

通常の机上では作業しにくいため、

「すり板」

と呼ばれる細長い板を固定して作業を行います。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

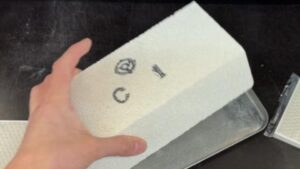

ロウ付けの環境

次に、指輪を作る際に欠かせない、ロウ付けの環境を整えます。

ロウ付け台

まず「ロウ付け台」を作ります。

最低限用意したいものとしては、次の2つです。

- 耐火レンガ

- ハチノス(ハニカムブロック)

筆者のロウ付け台

耐火レンガ

耐火レンガにもいろんな種類がありますが、1,000℃位の高温に耐えられるレンガを用意します。

楽天やアマゾンなどでも購入できる「イソライト耐火レンガ」がおすすめ。

- 約1,000℃の高温にも耐えられる(イソライト耐火レンガ)

ハチノス(ハニカムブロック)

「ハチノス」は「ハニカムブロック」というような名前で販売されている、たくさん穴のあいた耐火レンガです。

- ハチノス(ハニカムブロック)

セラミック素材でできており、耐熱温度は約1,000℃です。

ガスバーナー

次は、ロウ付けに必要な「ガスバーナー」です。

自宅で安心して使える「ハンドバーナー」がおすすめです。

指輪を作る場合は「プリンス GB-2001」が便利です。

細口タイプで、空気量も調節できる本格派なガストーチです。

空気量が調節できる

ハンドバーナーについては、下記の記事でも詳しく解説していますので、合わせてご覧下さい。

ろう材とロウ切りハサミ

次は、ロウ付けの材料「ろう材」と「ロウ切りハサミ」です。

- ろう材とろう切りハサミ

ろう材がなければロウ付けできません。

また、ハサミがないとろう材が切れません。

ろう材

ろう材には様々な種類がありますので、扱う素材と目的に合わせて選ぶようにします。

- 銀ろう材

- 金ろう材

- プラチナろう材

- 真鍮ろう材

- 金ろうにも種類がある

ロウ切りハサミ

ロウ切りハサミにもいくつか種類がありますが、定番のハサミがひとつあれば良いでしょう。

ピンセット

ろう材を対象物に乗せたり、細かな作業を行ううえで欠かせないのが「ピンセット」です。

ピンセットにもたくさん種類がありますが、下記のようなピンセットが1本あれば、まずは良いでしょう。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

フラックス

次は「フラックス」です。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

フラックスには、

練り状(ペースト状)と、液体状と2種類があります。

初心者の方はペースト状の「ホワイトフラックス」が扱いやすいと思います。

竹の楊枝や小筆

フラックスと合わせて、「竹の楊枝や小筆」を用意します。

ロウ付けする箇所に、フラックスを塗りますが、その際に、竹の楊枝や竹櫛、小さな筆などが必要になります。

おすすめは「竹の楊枝」です。

竹の繊維を伝って、フラックスが流れやすいのと、楊枝の先端が尖っていますので、フラックスが必要以上に広がることなくフラックスを塗る事ができます。

ピックリングコンパウンド(ディクセル)

次は「ピックリングコンパウンド(ディクセル)」です。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

ロウ付けによってできた酸化被膜の除去、加熱によってガラス性質になったフラックスを取り除くため、ロウ付け後は酸洗いを行います。

昔は硫酸を水で薄めて希硫酸として使用していましたが、希硫酸の代わりに、安全に使用できるようにしたのが、この顆粒状の製品「ピックリングコンパウンド(ディクセル)」になります。

シーフォースやコモキンなどの彫金工具店では「ピックリングコンパウンド」という名前で販売されています。

ガラス容器(対酸・耐熱)

次は「ガラス容器(対酸・耐熱)」です。

- 左が水、右が酸洗い液

ピックリングコンパウンドは、酸洗い液ですので、酸に強い耐酸耐熱容器を使用します。

また、蒸発を防止するためにもフタのあるガラス容器などを選ぶと良いです。

ピックリングコンパウンド用の容器と、水洗い用の容器をふたつ用意します。

これで、ロウ付けの環境はひと通り揃います。

指輪作りに必要な工具

環境が整ったら、指輪作りに必要な工具を揃えていきます。

リューター

リューターはなくても作品は作れますが、磨きの工程で欲しくなります。

そして、リューターはメーカーによって様々な種類があって、初心者の方はとても悩むと思います。

ここでは、初心者向けのおすすめのリューターをご紹介致します。

おすすめのリューター

初心者の方におすすめしたいのは約2万円で購入できるリューター

S&F マイクログラインダー Twister 200

です。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

S&F マイクログラインダー Twister 200」については、下記の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧下さい。

リューター先端工具

リューターを購入したら先端工具も必要になります。

仕上げ以外にも、たくさんの先端工具があります。

一度に揃えようとせず、作りたいデザインや作業用途に合わせていろいろ試してみてください。

ロールサンダー

紙やすりが巻き付いたような工具で、摩耗したら剥いて使用するのが「ペーパーロールサンダー」です。

#600と#1000の2つ持っておくと良いでしょう。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

PVA 砥石 (ビニールバフ)

アランダム・カーボンをビニールで固めた砥石で、面仕上げの荒みがきなどに使用します。

グレー色と白色の2種類があり、グレーは120番から800番までの各種があります。

白色は1000番と1500番があり、ハンドピース用には軸が付いていて「PVA軸付き砥石」と言われます。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

バフ

仕上げに必要なのが「バフ」と「研磨剤」です。

バフと研磨剤も、多数の種類があって、作りたいデザインや、素材、どこまで磨くか、といった点で異なります。

ここでは、初心者向けのバフと研磨剤をご紹介しますが、

いろいろ試してみて、ご自身にあったバフと研磨剤を選んでください。

布バフ

布バフは、どの研磨剤とも組み合わせられる基本のバフです。

リューター用にはキャラコ製布バフがあります。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

皮バフ

セーム皮で作られたバフで、研磨力強く、硬いバフです。

布バフほどには細部にバフがあたりませんので、ピリッとした曲面を出したい時に使うには便利です。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

フェルトバフ

広い面や、小傷やヤスリ目が多い部分の研磨、面だし仕上げに最適なのがフェルトバフです。

フェルトバフは、自由な形に削る事ができますので、品物にあった形状に削り出して使うと、作業がスムーズに進みます。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

研磨剤

研磨剤にもたくさん種類がありますが、初心者のかたは、「ノンクロン」ひとつあれば充分です。

ノンクロンは、サラサラしていて使いやすい、プラチナ・銀用の最終仕上げ用研磨剤です。

青棒と同じぐらいの荒さですが、青棒と違って、油脂の張り付きがなく扱いやすい研磨剤になります。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

けがき・測定工具

地金に線を書いたり、平行線を引いたりする際に必要なのが、ケガキコンパスや定規といった測定工具類です。

ケガキコンパス

ケガキとコンパスが一体になっている、定番のケガキコンパスです。

「カニコンパス」という名称でも販売されています。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

スチール定規

定番のスチール製定規で、溝が彫ってありますので、コンパスの先端を引っかけて使用できます。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

糸鋸

彫金の基本は「糸鋸」と「ヤスリ」です。

糸鋸もヤスリもたくさんの種類がありますので、初心者の方におすすめの商品をご紹介します。

彫金用糸鋸フレーム

初心者の方であれば、自在式の深さ80mmの糸鋸フレームが良いです。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

糸鋸刃

いろんなメーカーから番数の異なる糸鋸の刃が販売されています。

まずは、#0で慣れると良いでしょう。

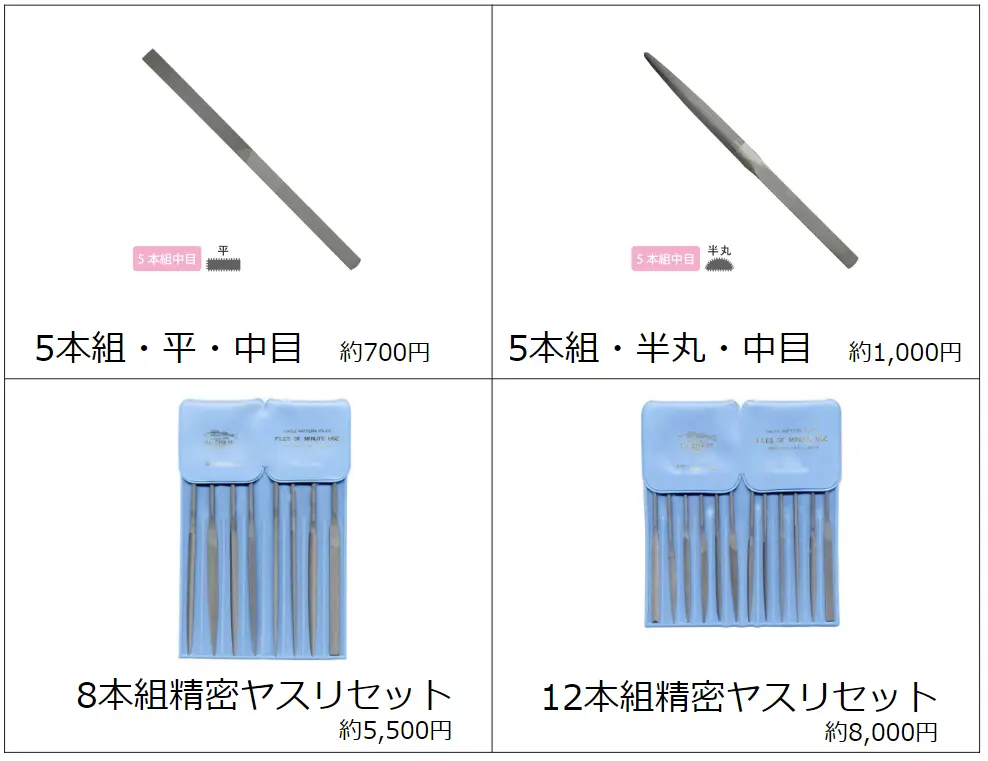

彫金用(金工用)ヤスリ

これからヤスリを揃える方は、以下の4種類のヤスリがあれば、ひと通りの作業がこなせると思います。

最初に揃えたいヤスリ

5本組ヤスリ・平と半丸

大きな面を削る5本組・平と、指輪の内側などを削る半丸のヤスリ。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

精密ヤスリ8本組セット

5本組よりも細くて使いやすい精密ヤスリ8本組です。

目の粗さは、油目程度なので、5本組中目の後にかけるとヤスリ面が綺麗になります。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

精密ヤスリ12本組セット

より細部を削りたい時に重宝する12本組の精密ヤスリです。

セットで持っておけば、多様な場面で活躍してくれます。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

合わせて買いたいヤスリ

5本組・中目では大きすぎたり、粗すぎる場合に重宝するのが、8本組・平と半丸の細目のヤスリです。

5本組・中目よりも細く、目が細かいヤスリになりますので、比較的小さな対象物に使用したり、中目の跡を整えたりと、使い勝手の良いヤスリなので、合わせて買っておくと良いでしょう。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

芯金

「芯金(しんがね)」は、指輪を真円に成形加工する工具です。

サイズ目盛が刻んである芯金と、刻んでいない芯金がありますので、好みの芯金をお選びください。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

木槌

指輪の成形に欠かせないのが木槌です。

金槌と違って、反動がないぶん上手に打てます。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

サイズ棒

指輪のサイズを測るために必要なのが、サイズ棒です。

指輪に傷がつかないようアルミ製またはプラスチック製のサイズ棒が市販されています。

加工が目的の芯金に対して、サイズ棒は「測る」のが目的なので、サイズ棒では加工を行いません。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

リングゲージ

指のサイズを測るための道具が「リングゲージ」です。

指輪を作るなら必ず持っておきたい道具になります。

やっとこ(奴床)

最後に「やっとこ(奴床)」をご紹介します。

指輪を作るうえで欲しいやっとこは2つです。

板を丸めたり、歪みを整形したりと、あると便利ですので、用意しておきましょう。

指輪作りで揃えたい「やっとこ」

平やっとこ

先端が平たくなっているヤットコが「平やっとこ」です。

比較的、大きなものを掴んだり、曲げたりして加工する際に使用します。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

片丸やっとこ

やっとこの先端の片方が平ら、もう片方が丸くなっているヤットコです。

指輪を作る際や、石枠を作る際に便利です。

- 画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

指輪作りに必要な地金材料

彫金工具がある程度揃ったら、地金材料を購入します。

近年、貴金属価格が高騰しています。

練習用としてはシルバーが適切ですが、シルバーも値上がりしているため、とりあえず練習してみたいなら、真鍮版が安価で、加工しやすいです。

真鍮版

日本国内で製造されている真鍮材料です。

画像出典:https://item.rakuten.co.jp/

銀板

真鍮で慣れたら、シルバーで作ってみましょう。

日本国内で精錬・製材している高品質な銀地金の材料です。

60×70mmの定尺材は、厚み0.3mm~3.0mmまで、各種サイズが販売されていますが、シンプルな指輪なら、厚み1.2mmか、1.5mmでOKです。

金とプラチナ

金地金とプラチナは、板材を在庫しているところはありませんので、特注で作ってもらうか、地金を溶かし、自分で材料を作成する事になります。

なお、プラチナは、酸素バーナーが必要となりますが、ガス溶接技能講習を受ける必要があります。

地金については下記の記事も合わせてご覧下さい。

指輪作りに必要な工具と材料まとめ

以上、今回は、指輪の作り方について、彫金(貴金属加工)で作るために必要な工具と材料についてご紹介しました。

工具もたくさんありますので悩みますが、今回の記事を参考にして頂き、指輪を作ってみてください。

下記の記事では、ジュエリーアクセサリーの作り方について3つの基本的な方法を解説していますので合わせてご覧ください。⇒「ジュエリーやアクセサリーを制作する3つの基本的な技法」を見てみる

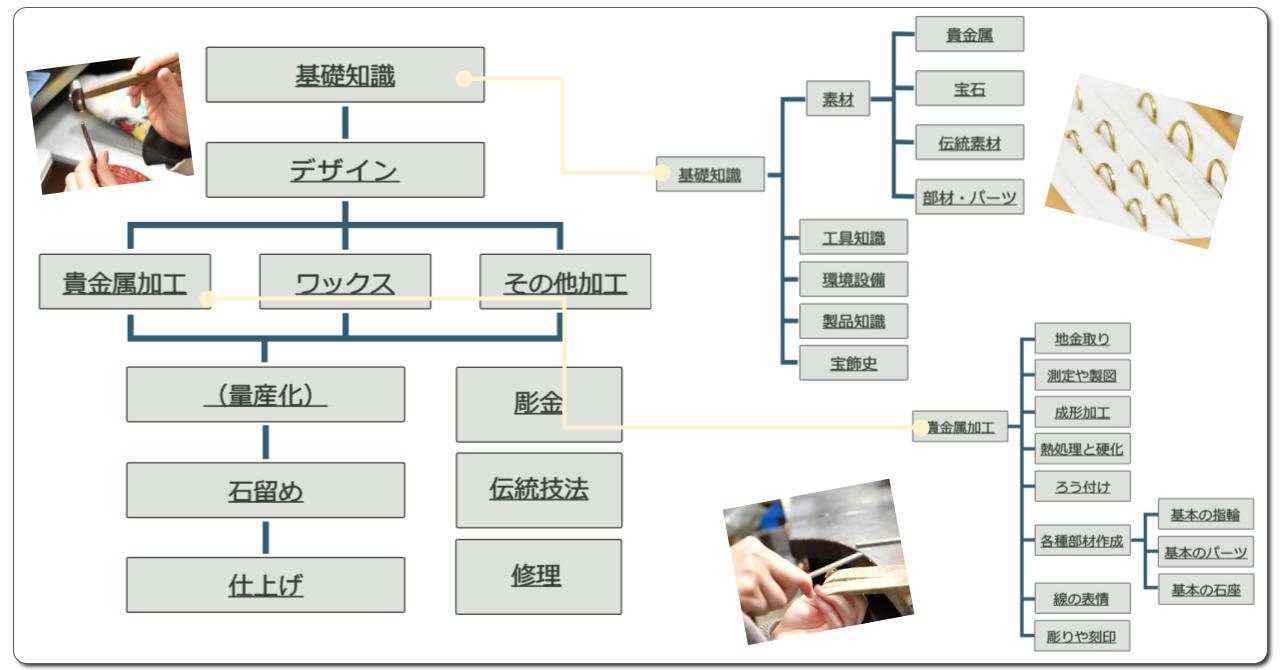

オンラインで彫金を学ぶ

このトピックは、オンライン彫金教室の講座で受講できます。

気軽に試せる「無料プラン」もあります。

ぜひチェックしてみてください。

【オンライン】ジュエリー制作講座

>>> 【個別講座】彫金による指輪の制作手順と全体像 を見てみる